현대 장례 문화를 공부하다 보니 전통 장례 의식인 현훈(玄燻)이 오늘날의 예단(禮緞)으로 변화되어 이어져 온다는 것을 알게 되었습니다. 본래 현훈은 하관 직후 고인에게 검은색과 붉은색의 비단을 올리며 마지막 예를 갖추던 엄숙한 의식이었습니다. 하지만 시대가 흐르면서 복잡한 절차는 간소화되고, 형태 또한 간편한 청색과 홍색 천 조각으로 바뀌며, 현대에서는 이를 '예단'이라 부르게 되었습니다. 이번 글에서는 전통의 현훈이 어떻게 현대의 예단 문화로 계승되었는지, 그 변화된 모습을 간단히 정리해 보고자 합니다.

한국 전통 장례의식 현훈(玄燻)의 의미와 절차

l 현훈이란?

현훈(玄燻)은 전통 장례 절차 중 하관(下棺) 직후에 행하는 의례적인 예물 봉헌이다. 쉽게 말해, 고인을 묻을 때 관 주변에 특별한 예물을 올리는 의식이다. 이때 올리는 예물이 “현훈”이라고 불리는데, 한자로는 검을 현(玄), 붉을 훈(燻)으로 표기한다. 한자만 풀어보면 “검고 붉음”이라는 의미인데, 이것이 장례에서는 검은색과 붉은색의 예단(禮單)을 가리키는 말이 되었다.

현훈 의식은 일반적으로 관을 무덤에 안치(하관)한 후에 거행된다. 상주(喪主)나 집례자가 예단(禮單)을 관에 올리거나 관 주변에 배치하면, 상주가 그 앞에서 세 번 절하고 곡을 한 것으로 절차가 마무리된다.(지역에 따라 두 번 절하기도 한다.)

다시 말해, 고인의 관을 묻고 나서 흙을 덮기 전에 행하는 마지막 예물 봉헌 의식이 현훈이다. 이 순간은 장례 절차 중에서도 매우 엄숙한 순간으로, 고인과 작별하며 예를 다하는 절차이다.

조선시대 예법서에 따르면, 하관 절차가 완료된 후 집사자가 현훈 예물을 상주에게 전달하고, 상주는 이를 받아 관이 놓인 구덩이(壙) 안의 동쪽 측면(고인의 왼편)에 바친다. 상주는 예를 표하며 깊은 경의를 나타내었으며, 참례자들은 곡소리를 높여 장례의 애도를 함께 나누었다고 전해진다.

이처럼 현훈은 장례의 마무리 단계에서 고인을 위한 마지막 예를 표하는 의식이라 할 수 있다.

l 현훈의 방법

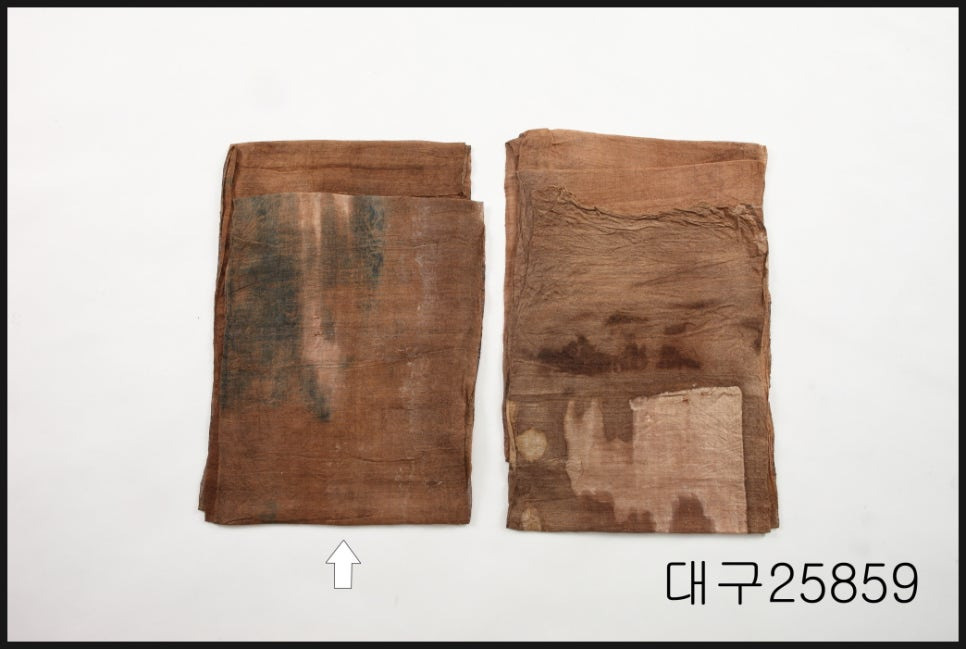

현훈에 사용되는 예물은 비단으로 된 폐백이다. 검은색(또는 남청색) 천과 붉은색 천이 한 쌍을 이루고 있다. 검은 비단을 “현”(玄)이라 하고 붉은 비단을 “훈”(纁)이라 하여 이 둘을 한데 묶어 예물로 사용한다. 이 두 가지 색의 천을 합쳐 “현훈” 혹은 "청홍 예단"이라고 부른다. 옛 문헌 사례편람_에는 “옷감을 마주 보게 말아서 동심결(同心結)로 묶는다”고 기록되어 있다. 이렇게 묶인 예단은 꾸러미 형태가 된다.

현훈 예물은 관 위나 관 옆에 올려놓는 것이 원칙이다. 전통 예법에 따르면, 묘지에 도착한 후 관 뚜껑 위에 미리 덮어두었던 명정(銘旌 - 고인의 신분과 이름을 쓴 천)을 정돈하고 그 위에 현훈 예단을 올려놓는다. 이후 관을 무덤에 안치할 때, 그 예단을 관의 동쪽 측(고인의 왼편)으로 옮겨 둔다. 이는 고인의 가슴 부근 높이에서 검은 천은 위쪽에, 붉은 천은 아래쪽에 놓이도록 한 것이다. 이를 전통 용어로 "상현하훈"(上玄下纁)이라고 표현하는데, 말 그대로 현은 위에, 훈은 아래 놓는다는 뜻이다. 일부 전통에서는 검은 천을 동쪽(왼쪽), 붉은 천을 서쪽(오른쪽)에 위치시키기도 하는데, 이는 놓는 사람의 위치나 지역에 따라 차이가 있다.

사용 물품의 세부 사항은 지역이나 시대에 따라 현훈에 쓰는 천의 크기와 장수에도 차이가 있었던 것이다. 이를테면 어떤 기록에는 검은 천 6장, 붉은 천 4장을 한데 묶어 사용했다고 전한다. 각 장은 약 8자(약 2.4m) 길이로 마련하여 총 10장의 폐백을 갖추는 방식이다. 그러나 일반적으로는 검은 비단 한 장과 붉은 비단 한 장을 한 세트로 보는 경우가 많다. 현대에는 전통 비단 대신 비교적 간소한 천이나 리본 형태의 청색·홍색 천을 준비하기도 한다.

경기도 박물관 여흥민씨 묘 명정과 현훈

추가적인 준비물은(전통적으로 현훈 자체는 청홍 예단을 가리키지만) 관을 묻는 과정에서 부수적으로 숯, 재, 백지, 대추나무 가지 등이 사용되기도 하는 것이다. 예를 들어 관을 묻기 전에 관 속이나 관 둘레에 숯가루나 재를 뿌리고 그 위를 백지로 덮는 풍습이 있었다. 이는 시신의 부패를 막고 잡귀를 쫓는 효과를 노린 것으로, 숯과 재가 갖는 정화 및 방부 기능을 활용한 것이다. 또한 대추나무 가지를 함께 넣는 경우도 있었는데, 대추나무가 액운을 막는 나무로 여겨져 부정을 방지하는 주술적 의미가 담겨있다. 이러한 물품들은 현훈 예식의 일부는 아니지만, 동시에 이루어지는 부가적 절차로서 전통 장례의 실용적·주술적 면모를 보여준다.

절차 진행은 현훈 예단을 놓는 의식은 보통 집례자(집사자)가 진행한다. 상주가 현훈 예단을 (횡대를 쓰는 경우 위에서 3번째 횡대와 함께)집례자에게 건네면, 집례자는 그것을 정성껏 받들어 정해진 위치에 놓는다. 예단을 올려놓은 뒤 상주는 그 앞에서 두 번 절하고 머리를 조아려 예를 표한다. 상주가 예를 마치면 곧바로 곡을 멈추었던 다른 참석자들도 일제히 슬피 곡을 하며 장례의 비통함을 표하게 된다. 이로써 현훈 의식이 끝나고, 이어서 회격(灰隔)– 즉 관 주위에 재나 흙으로 층을 만드는 작업과 성분(成墳)– 흙으로 봉분을 만드는 작업이 진행되어 무덤을 완성한다.

현훈 예식에는 단순한 예물 봉헌 이상의 종교적·철학적 상징성이 담겨 있다. 색깔과 예물의 조합, 그리고 의식을 행하는 의도에 다양한 해석이 가능하며, 주요 종교 또는 사상의 관점에서 다음과 같은 의미를 찾을 수 있다.

l 유교적 의미

현훈은 조선시대 유교 장례전통의 산물로서, 예의와 상징을 중시하는 유교철학이 반영되어 있다. 현훈 의식에 사용되는 색채의 상징성은 매우 중요하다.

검은색(현)은 하늘을 상징하고, 붉은색(훈)은 땅을 상징하는 색이다. 고대 예서에는 "현훈은 천지의 바른 색(玄纁天地正色)이라"라 하여, 검은빛과 붉은빛이 곧 하늘과 땅의 정색(正色)임을 설명하고 있다.

현훈 예단을 놓을 때 검은 비단을 상위에, 붉은 비단을 하위에 두는 것은 하늘(천)과 땅(지)의 위계를 표현한 것으로 볼 수 있다. 이러한 배치는 음양오행 사상과도 연관되어 있는데, 현(玄)은 양(陽)에 속하고 훈(纁)은 음(陰)에 속하는 것으로 해석된다. 따라서 현훈 예물 한 쌍이 음양의 조화를 이루고 천지의 조화를 상징하는 것이다.

"현훈의 예는 옛날에는 군주가 융숭하게 내리신 하사품을 드리던 예이다"라는 기록이 있다.

임금이 특별히 내린 검정색·붉은색 비단을 예물로 바치는 예법이 근원이라는 해석이 있다.

이를 가례(家禮)등 유교 예법서에서 가정의 장례 의례로 변용하면서, 임금의 하사품에 준하는 귀한 예물을 고인에게 바친다는 의미를 부여한 것이다.

고인을 임금께 예를 갖추어 보내듯 공경하는 마음이 담겼다.

현훈 폐백을 올리고 나서 상주 이하 문상객들이 모두 조아려 곡을 하는 절차는, 이 순간을 엄숙하고도 경건한 예의 표현으로 여겼음을 보여준다.

출처 : e무지엄 전국박물관소장품검색

l 불교적 시각

전통 장례는 기본적으로 유교 의례에 따라 이루어졌지만, 불교적인 세계관에서도 현훈을 나름의 의미로 해석해볼 수 있다. 불교에서는 삶과 죽음의 윤회와 함께 공양의 공덕을 중시한다. 비록 현훈이 불교 고유의 의식은 아니지만, 고인에게 마지막으로 예단을 올리는 행위는 불교적으로 보면 고인에게 공양을 올리는 것과 비슷한 의미를 가질 수 있다. 특히 현훈 예물의 색인 청색과 홍색은 불교에서도 오방색의 일부로, 우주와 진리를 상징하는 색으로 통한다. 예를 들어 청색은 하늘과 깨달음, 홍색은 자비와 공덕을 상징한다. 따라서 현훈을 행하는 것을 불교 신자들은 고인의 극락왕생을 발원하며 마지막 공양을 올리는 마음으로 받아들이곤 한다.

불교의 전통적인 장례법은 일반적으로 화장(火葬), 즉 다비식을 중심으로 이루어진다. 이는 토장(土葬)을 기본으로 하는 유교식 현훈 의례와는 분명한 차이가 있다. 역사적으로 불교권에서는 관을 화장하는 과정에서 현훈과 같은 별도의 예단을 쓰지 않았다. 대신 불교에서는 죽은 이를 위한 천도재나 옷 공양 등의 의식을 중시했다. 특히 승려가 입적한 경우 다비식 전에 가사를 올리거나, 재가 불자들이 사망한 이를 위해 승단에 옷과 보시물을 올리는 전통이 있었다. 이러한 공양의식이 불교의 관점에서 보면 일종의 '예단'으로 볼 수 있다.

현대 불교 장례에서도 전통적인 청홍 예단 대신 고인의 영가천도를 위해 천의(옷 공양)를 올리는 방식으로 변형되어 행해지기도 한다. 또한, 한국의 많은 불자들은 전통적인 현훈 예절을 존중하며 그대로 수행하는 동시에, 스님들의 독경이나 염불을 통해 불법(佛法)의 가르침 안에서 고인을 보내는 방식으로 두 가지 전통을 조화롭게 결합하여 실천하고 있다.

출처 : e무지엄 전국박물관소장품검색

l 무속적 해석

한국 장례문화에는 예로부터 무속 신앙과 민간신앙의 요소가 깊이 배어 있다. 현훈 의식 또한 민간신앙적 의미에서 해석할 수 있는데, 이는 산신이나 지신에 대한 예우와 관련된다. 전통적으로 묘를 쓸 때 그 땅을 관할하는 신에게 허락을 구하고 봉헌을 드리는 의례를 치렀다. 특히 산소를 만들 때 산신에게 폐백을 올리는 제사를 간략히 지냈으며, 이때 바치는 폐백 중 핵심이 되는 것이 바로 현훈 예단이다.

산신은 산을 지키는 수호신으로, 묘 자리는 산신의 영역이므로 검은색과 붉은색 비단을 바치는 것은 산신께 예물을 올려 고인의 안식을 부탁하는 의미가 있다. 무속적인 관점에서 현훈 예물은 일종의 마지막 치성이다. 잘 차려진 비단 예물을 받으면 산신이나 터주신이 기뻐하여 고인의 묘를 편히 지켜주고 잡귀가 범접하지 못하게 해준다고 믿었다. 또한 검정과 붉음의 조합은 귀신을 쫓는 힘이 있는 색으로 여겨진다. 붉은 색은 악귀를 물리치는 색이며, 검은 색은 잡귀를 숨기고 막아주는 색으로 인식되었기에, 이 두 색을 함께 둠으로써 영혼이 저승으로 가는 길에 방해가 되는 모든 요소를 물리친다는 주술적 효과를 기대한 것이다.

무속신앙에서는 현훈 의식을 고인의 영혼과 산신령 사이의 중재 의례로 볼 수 있다. 장례 때 수행되는 여러 민간 금기와 의식들, 예를 들어 관 밑에 숯을 까는 것, 상여 나갈 때 집 문지방을 뜯어내는 것, 장지에서 청염불을 하는 것 등과 맥락을 같이하며, 현훈은 고인의 넋이 평안히 갈 수 있도록 신령들에게 바치는 예물이라는 해석이 가능하다.

유교적 예의, 불교적 공양, 무속적 주술의 의미가 두루 얽혀 있다. 시대와 수행 주체에 따라 강조점은 달랐겠지만, 고인을 공경히 떠나보내고 안녕을 기원한다는 공통된 마음이 현훈 예단 한 켤레에 담겨 있다고 하겠다.

l 고전 문헌 속의 현훈 – 『주자가례』, 『예기』, 『가례집람』 등에서의 기록

현훈에 대한 기록은 옛 문헌 곳곳에서 발견되는 것이다. 조선 시대의 예서 뿐만 아니라 그 연원이 된 중국의 경전들에도 유사한 개념이 보이는 것이다. 이를 통해 현훈 의식의 기원과 전승을 살펴볼 수 있다.

『주자가례(朱子家禮)』 : 주자(朱子)인 주희가 지은 가례는 조선 시대 유학자들에게 표준 교범으로 받아들여진 것이다. 주자가례의 상례 부분에 현훈과 같은 폐백 예절이 언급되어 있으며, 조선에서는 이를 충실히 따랐다. 다만 원래 중국 송대의 주자가례에는 천자가 신하에게 하사한 폐백을 묻을 때 예물로 드리는 의식으로서 현훈의 모티프가 등장하는 것이다.

조선의 예학자들은 이를 받아들여, 일반 사대부 장례에도 현훈폐백을 드리는 절차를 규범화한 것이다. 가령, 김장생이 쓴 『가례집람(家禮輯覽)』이나, 다른 예서인 『상례비요(喪禮備要)』, 『사례편람(四禮便覽)』등에서는 모두 현훈을 상례 절차의 하나로 명시한 것이다. 가례집람에는 주자가례의 내용을 풀어 설명하면서, “하관 후에 청색과 홍색의 비단 예물을 올리고 곡한다”는 취지로 기록되어 있다. 이는 위에서 설명한 절차와 일치하며, 조선 후기까지 이러한 예법이 계승되었음을 보여준다.

『예기(禮記)』 및 『의례(儀禮)』 : 중국 춘추전국시대와 한대의 예법을 담은 경전들에도 현훈과 유사한 의례 기록이 있는 것이다. 특히 예기와 더불어 삼례(三禮)에 속하는 의례(儀禮)의 「석차(釋奠)」나 「사장(士喪)」편을 보면, 흑색과 적색의 폐백 사용과 관련된 구절이 나오는 것이다. 예컨대 의례「사자장」에서는 “죽은 이의 손에 쥐어줄 옥(玉)을 검붉은 비단으로 싸서 쥐게 한다”는 식의 기록이 전하여지는 것이다.

여기 등장하는 “검붉은 비단(玄熏)”이 바로 현훈과 같은 말이다. 이처럼 고대 중국에서도 상례에 검은색과 붉은색 비단을 사용한 예가 있었고, 이를 통하여 하늘과 땅, 음양의 상징을 표현한 것이다. 예기에는 “장례 시에 쓰는 예단의 색은 현(玄)과 훈(纁)이 지극하다”는 취지의 구절도 있어, 현훈 색상의 권위를 확인할 수 있는 것이다. 이러한 경전상의 언급은 후대 유교 예법 연구에 근거가 되었고, 조선의 예학자들도 현훈 색채의 당위성을 설명할 때 자주 인용한 것이다.

조선 시대 기록 사례 : 조선의 실제 사례에서도 현훈이 거론된 기록들이 있는 것이다. 예를 들어, 안동의 퇴계 이황 종가에서 거행된 상례 절차에 대한 기록이나, 여러 문집의 상례기(喪禮記)등에 “현훈을 올렸다”는 구절이 보이는 것이다. 이는 당시의 사대부들이 예법서를 충실히 따랐음을 보여주며, 그 예단의 준비와 봉헌에 상당한 정성을 기울였음을 알게 하는 것이다. 심지어 왕실의 국장(國葬) 기록에도 현훈폐백이 등장하는데, 임금의 능을 조성할 때 더욱 화려한 비단으로 현훈을 마련했다고 전하는 것이다. 이렇듯 문헌과 기록을 통해 볼 때, 현훈은 단순한 민간 속설이 아니라 경전과 예학에 근거한 격식 있는 의례였고, 조선 말기까지 그 맥이 이어져 내려온 것을 확인할 수 있는 것이다.

마지막으로, 이렇게 이어져 온 현훈 의식이 현대의 장례 문화에서는 어떻게 변모했는지 알아보겠다. 시대의 변화와 함께 장례 풍습도 변하는 것이다. 전통이 남긴 현훈의 의미가 오늘날에는 어떤 형태로 지속되고 있는지 살펴보겠다.

l 현대 장례에서의 변화 – 현훈에서 예단 문화로

시대가 변하면서 전통 장례의 많은 부분이 간소화되거나 형식이 변화되었다. 현훈 의례 역시 현대의 장례 문화에서 형태를 달리하거나 의미만 간직한 채 단순화된 경우가 많다. 대표적으로 “예단”이라는 말로 계승된 부분을 들 수 있는데, 현대 장례에서의 현훈/예단 문화의 변화 양상은 다음과 같다.

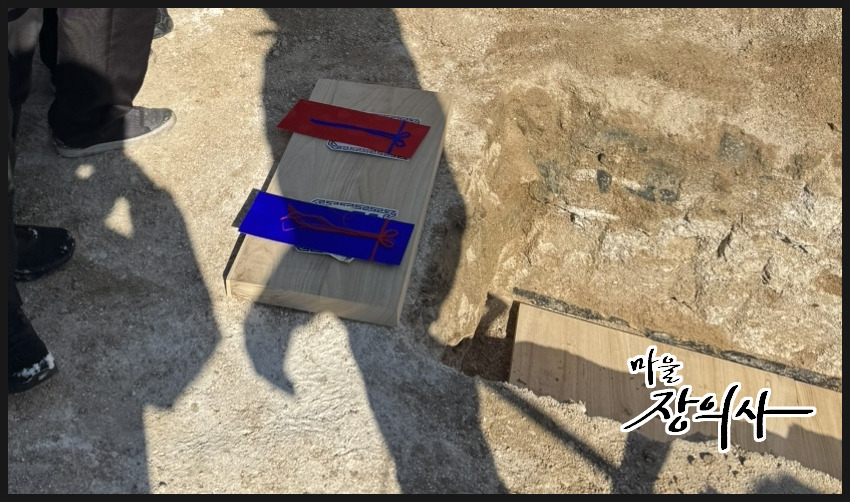

현훈이 현대화된 예단

오늘날에는 “현훈”보다는 “예단”이라는 용어를 더 자주 사용한다. 장례 업계나 장례식 안내서에서도 예단(禮緞)이라는 표현을 쓰는데, 이는 본래 “예를 갖춘 비단”이라는 뜻으로, 전통 현훈에서 유래한 말이다. 현대의 장례 절차에서는 입관 시에 관 위에 청색과 홍색 천을 함께 올려 놓았다가, 발인 후 장지에서 다시 그 두 천을 펼쳐 관 위에 올리는 식으로 예단 절차를 진행하는 경우가 있다. 예를 들어, 건국대병원 장례식장 안내에는 “예단: 청실·홍실을 말하며, 입관 후 관 위에 놓았다가 장지에서 청색은 윗쪽에, 홍색은 아래쪽에 놓는다”고 설명되어 있다. 이는 전통 현훈의 상현하훈 방식을 그대로 따르는 동시에, 용어만 예단으로 순화하여 부르는 것이다. 현대에는 비단 대신 청색·홍색 리본이나 천조각을 쓰는 경우도 있는데, 이 또한 현훈 예물의 축소형이라 할 수 있다. 결국 형태는 소박해졌지만 “청색과 홍색 천을 관에 올린다”는 핵심은 유지되고 있다.

장례방식 변화에 따른 영향 : 과거와 달리 현대에는 화장(火葬)이 보편화되었다. 매장을 하지 않고 화장할 경우, 전통적인 현훈 의식(관을 묻을 때 관 옆에 예단을 넣는 행위)은 자연히 생략되거나 변형될 수밖에 없었다. 화장 시에는 관과 함께 모든 부장품이 소각되므로, 청홍 예단도 관 위에 올린 채로 함께 화장하는 경우가 있다. 이때 예단은 고인의 마지막 가는 길에 함께 타는 상징적 의미의 예물이 된다. 일부 유가족은 화장 전에 그 천 조각을 회수하여 유골함에 같이 넣어두거나 고인의 유품으로 보관하기도 한다. 반면에 매장하는 경우에는 예전처럼 청홍 예단을 관과 함께 묻기도 하지만, 많은 경우 상징적으로 묻지 않고 수거하는 것으로 절차를 마무리하기도 한다. 이는 환경이나 실용을 고려한 현대적 판단이라 할 수 있다.

현훈이 현대화된 예단

간소화된 예절 : 현대 사회에서는 전통 의례를 모두 지키기 어려운 경우가 많아, 현훈 절차를 생략하는 장례도 흔하다. 다만 “예단을 한다”는 개념 자체는 아직 남아 있어서, 집안마다 전통을 중시하는 곳에서는 직접 예단용 비단을 준비해오기도 한다. 예를 들어 전통 혼례복이나 폐백음을 준비하는 집안이라면, 상례 시에도 청단(靑緞)·홍단(紅緞)을 마련해 와서 고인의 관 위에 올리고 하관할 때 관속에 넣어주는 식으로 옛 예를 지키곤 한다. 하지만 대부분의 일반인들에게는 이러한 절차가 생소해졌기 때문에, 장례지도사나 장례식장 직원이 예단 세트를 대신 준비해주고 진행을 돕기도 한다.

의미의 연속성과 변화 : 형식은 많이 줄었지만 현훈이 가진 “마지막 예를 갖추는 마음”은 현대에도 이어지고 있다. 오늘날 장례식에서 상주가 고인에게 꽃 한 송이를 관에 넣거나, 혹은 고인이 생전에 좋아하던 물건을 함께 넣어주는 풍습이 있는데, 이는 일종의 현대적 현훈이라고 볼 수 있다. 과거에는 왕이 내린 비단이라는 최고급 예물로 예를 표했다면, 지금은 고인을 위한 마지막 선물이라는 개념으로 변형되었다고 할 수 있다. 또한 장례 후에 고인을 추모하며 성묘 때 간단한 비단 천을 묘 앞에 놓는 등의 행위도 가끔 보이는데, 이것도 현훈 예절의 잔재로 해석된다. 무엇보다 현훈에서 강조되었던 청색(또는 흑색)과 홍색의 대비는 오늘날에도 한국 상장의 미감 속에 남아 있다. 예컨대, 상복의 검정과 영정 주변의 붉은 꽃, 또 장례식장에서 조화를 묶는 리본에 청색·홍색을 쓰는 것 등은 모두 알게 모르게 음양의 색채 조화를 구현하는 예라 할 수 있다.

타문화와의 비교 : 재미있게도, 중국 등지의 동아시아 문화권에서도 이러한 청홍 예단 풍습이 전해 내려왔으나 현대에는 각기 다르게 변화하였다. 중국의 일부 지역에서는 전통 장례 시 집 문밖에 청색과 홍색 천을 걸어두는 방식으로 변형되어 전해지고, 이를 간략한 예단으로 여긴다고 한다. 반면 우리나라는 장례식장이 발달하면서, 장례식장 내부의 의전으로 예단을 올리고 별도로 전시하지 않는 형태가 되었다. 이런 차이는 있지만 근본적으로는 전통 상례의 예단 문화가 여전히 맥을 잇고 있다는 점에서 공통적이다.

정리하면, 현대 장례에서는 현훈 의식이 예전처럼 크고 복잡하지는 않지만, “예단”이라는 이름으로 핵심 의미를 계승하고 있다. 겉모습은 많이 달라졌어도, 고인에게 마지막 선물을 드리고 예를 다한다는 전통의 정신은 이어지는 것이다. 아래 표를 통해 전통 현훈과 현대 예단의 변화를 한눈에 비교해 보겠다.

|

구분

|

전통 현훈(玄纁)

|

현대 예단 문화

|

|

예물

구성

|

검은비단 + 붉은비단(동심결로 묶음)

현 6장 + 훈 4장 등 총 10장

|

청색 천/리본 + 홍색 천/리본

장례식장에서 기성품 세트로 제공

|

|

시점

|

매장 하관 직후

|

입관 후 관 위에 올려두었다가, 발인 후 장지에서 다시 올림 (매장의 경우)

화장의 경우 관에 올린 채 화장하거나 별도 회수

|

|

의례

진행

|

상주가 예단을 집례자에게 건네고, 집례자가 관에 배치

|

장례지도사의 안내에 따라 상주 또는 직원이 관 위나 안에 예단을 올림

|

|

상징성

|

천지(天地)를 상징하는 색을 통해 고인에 대한 최대 예우 표함

산신 및 지신에게 바치는 폐백의 성격 (잡귀 방지)

|

고인에게 마지막 선물을 드린다는 의미로 인식

전통의 색상 조합 유지로 “사랑과 공경”의 마음 표현

|

|

변화

|

조선시대 예서에 엄격히 규정, 모든 상례에 시행

일제강점기 이후 일부 변형·간소화 시작

|

가정에서 전통식 장례 거의 사라짐 → 장례식장 주관 하에 축소 시행

현대 장례문화에 맞게 선택적으로 거행, 생략되기도 함

|

이처럼 현훈 의식은 시대의 흐름에 따라 변화해왔지만, 그 근본적인 취지와 상징은 완전히 사라지지 않고 우리 문화 속에 여전히 남아 있다. 오늘날 우리가 고인을 배웅하며 관에 꽃을 넣거나 마지막 인사를 건네는 작은 몸짓들 속에는 조상들이 행하던 현훈의 정신, 즉 떠나는 이를 향한 정성과 예(禮)가 여전히 담겨 있다고 할 수 있다.

전통 장례의식인 현훈에 대해 정의부터 방법, 의미, 문헌 기록과 현대적 변화까지 살펴보았다. 한 장의 검은 비단과 한 장의 붉은 비단에 깃든 이야기가 이렇게 깊고 풍부하다. 현훈은 단순한 예법이 아니라, 살아있는 이들이 고인에게 바치는 마지막 마음임을 알 수 있다. 유교적 예법이든, 불교적 발원이든, 또는 무속적인 주술이든, 그 밑바닥에는 사랑과 공경, 그리고 배웅하는 이들의 간절한 기원이 담겨 있다.

바쁜 현대사회 속에서 전통 장례 절차들은 많이 줄어들었지만, 우리는 그 정신적 유산만큼은 이어나가고 있다. 때론 형태를 바꾸고 이름을 바꿔서라도 “현훈”의 의미, 곧 떠나는 이를 정성껏 예우하는 태도를 지켜가는 것이 우리의 문화일 것이다.

장례지도사가 직접 상담/진행하는 후불장례종합서비스 '마을장의사'의 후불상조 서비스

작은장례 160만원(장의리무진, 버스 택 일)

일반장례 250만원(장의리무진, 버스 포함)

24시간 상담

1877-1852

갑작스러운 이별, 미리 준비한 마음은 다릅니다.

www.마을장의사.com

#후불상조 #마을장의사 #장례상담 #미리준비하는장례 #현명한선택 #장례미리상담 #장례준비 #정직한상조 #후불제상조 #장례문화 #장례절차 #현훈 #예단 #전통장례 #청홍예단 #장례예절 #장례컨설팅 #가족장례 #믿을수있는상조 #의전전문

'마을장의사' 카테고리의 다른 글

| 내일 치앙마이에 여행을 가는데, 미얀마에서 지진이 있어 걱정이 되어 AI에게 물어보았습니다. (1) | 2025.03.30 |

|---|---|

| [동영상]상조비용, 작은장례 160만원 전화 상담 내용 (0) | 2025.03.29 |

| 매장 탈관 하관 시 소창 잡는 방법(나쁜 예, 좋은 예) (0) | 2025.03.21 |

| 마포구, “마지막까지 예우” ‘국가보훈대상자 장례서비스’실시 - 보도자료를 보고... (0) | 2025.03.19 |

| [상담사례]임종 후 급한 장례 문의 - 가입 없는 장례의뢰 마을장의사 (1) | 2025.03.18 |